企联动态

【会员动态】长青集团|守得住初心,扛得住变化(上)

聚光灯外的麦正辉

一直以来,麦正辉的身影,总是游离在长青内外的聚光灯暗处。

不要说网络媒体,即便是集团内部的档案室,甚至是1992年创刊至今办了超过300期的内刊《长青》,他的名字更多的只是出现在各种会议、活动新闻稿的出席领导名单中,想要找到更多的信息,难于登天。

走进他的办公室,你很难想象这是一个背后站着3700多人的上市企业总裁的办公室——

偌大的办公桌上放着电脑、简单的文具和一叠文件;背柜上大多数是刚搬进来时办公室的同事给他放上去的摆件,他也没心思换上更值钱的玩意儿;

会客区沙发呈U型,中间一张方桌,在这里,他接待过无数全球各地的客户,签订过数以亿计的订单;

除此以外,还有一张茶水桌,几棵绿植,仅此而已。

然而,熟悉他的人会说:“可以,这很麦总!就是这么简约、清爽、低调。”

不过,他显然很喜欢柜子上的三张合影,经常会拿出来给大家介绍:

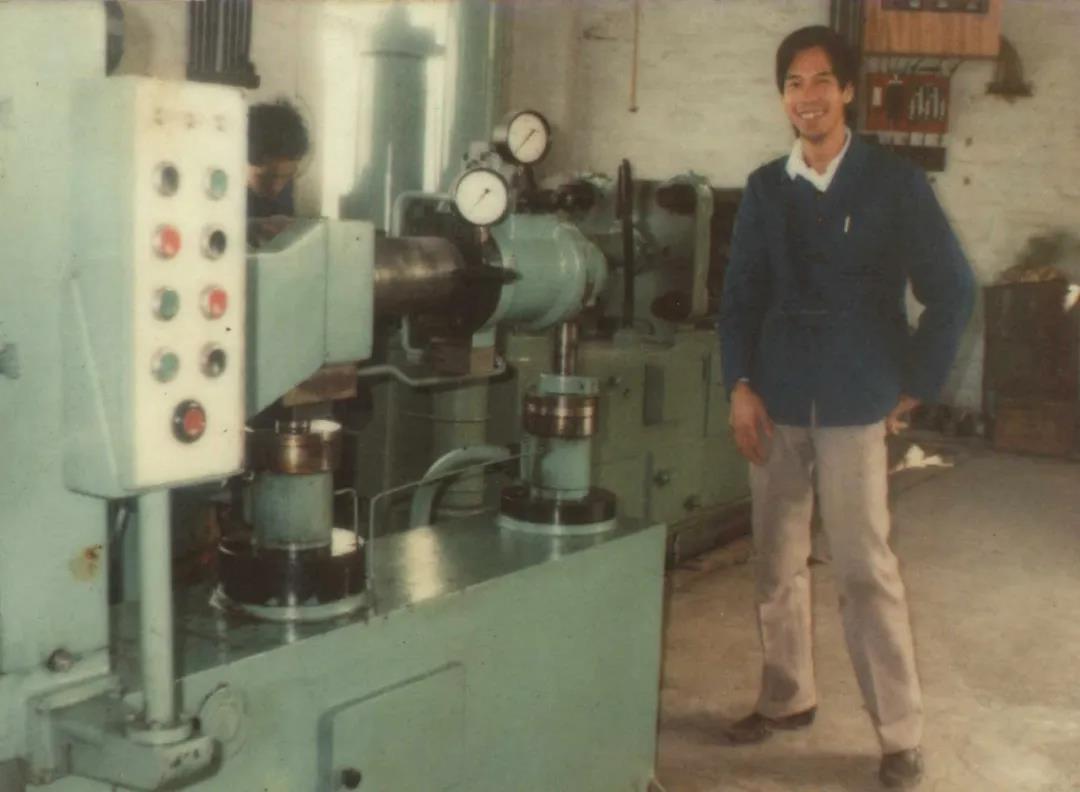

第一张是1991年,他们跟来自日本、香港的供应商在新华东路100号的厂房院子里的合影,90年代初的长青,初具规模,业绩可期,年轻的何董、麦总眼角眉梢全是自信的光芒;

第二张是2001年,中间那个懂英文的业务员方少琼,年轻得像个孩子,带着好几个语言不通的中年人,包括何董、麦总等,首次带着长青的产品前往美国参展;

而最后一张,则是同事们刚刚放进来的,在35周年庆典当日,他从何董手中接过长期服务金牌,两人笑容满面、紧紧握手。他笑着说“这是最新的”。

长期服务授牌仪式上,两位创业者紧紧握手(2020年3月12日)

三张照片,仿佛串起了他在长青这三十多年的生涯,从配件,到整机,从内销,到外销;变化的,是场地、业务和规模,不变的,是身边站着的最佳拍档和背后的长青。

迈出的每一步,都有足够的底气

“因为我伯父在台湾原因,我们家当时属于黑五类,我爸爸虽然有点文化,在那个时代也是过得不容易,甚至有一段时间,只能在路边支个小摊,靠给别人写信维生。”麦总说。

他的第一份工作是由街道办事处安排的,一开始来到当时的区办街道工厂(注:改革开放后,一种新的企业形式,由区办街道成立的区办街道工厂)红旗机修厂当学徒学开车床,后来,随着工厂合并,便幸运地进入一家镇属企业——小榄镇制锁二厂的其中一个模具车间。

对于在这种所谓成分不好的家庭中长大的孩子,能够在这样一家工厂里从事技术工作,既体面,又稳定,可算是当时上好的选择。

大概是天生勤奋,他并不甘于轻松地上班赚钱,一段时间后,便开始了“炒更”(粤语,拥有正职之外第二职业的人,选择在业余时间加班,从而也取得了专职工作收入之外的报酬)生涯,通过承接一些小客户的订单,慢慢开始了资金的积累。

“这就是我个人的‘第一桶金’!”

“所以,传说中你们三个人合资2.7万元购买首台二手压铸机,你的钱就是从炒更赚得的吗?”

“那当然咯!”

那个时代,普通打工族,有个八九十元的工资已经算高收入了!

也许,正是曾经在那样略显宽松和开放的家庭环境中成长,以及前十多年的工作经历给了他足够强大的技术支持,因此他才有了更大的底气和力量——跳出体制,“下海”创业!

如今回过头来看,很显然,这当然是一段极其宝贵的工作经历——

在这里,他不仅掌握了丰富的模具设计、制作技术,更是认识了人生中最重要的两个男人——何启强与梁柏麟(注:已90年代去世的创业者),一个是当时锁二厂的压铸车间主任,另一个是冲压车间的技术骨干。

加上他自己所掌握的模具技术,三足鼎立,互相补充,足以让这家刚刚播种的小企业有了活下去的盼头!

“你当时怂恿何董一起创业,是因为跟他是好朋友吗,还是纯粹看中他的技术?”

“我们当时不是好朋友啊,我跟梁总商量说,何启强压铸技术出色,作为车间主任,还具备较强的对外沟通能力、技巧和资源,是最好的选择。”

这么说来,这段合作的缘分伊始,可能更多是从商业和经营角度出发去考虑!

所以,麦总大概是长青历史上最厉害的人力资源经理了!

“七八十年代,中国的产品太紧缺了,所以只要你有技术,能把产品做出来,基本上不愁卖。”

“所以你们在迈出这一步之前对于企业的发展已经有了大致的规划了?”

“那当然!何董当时已经列了个清单,我们要做这个、这个、还有这个……”麦总笑着回忆。

那时候,他们发现一个中山的客户,其电子点火器的阀门配件要依赖日本辗转香港进口,价格高的同时更多的是不便,于是想着还不如自己尝试来做这件事。

说干就干,他们把进口样板拿过来,拆解、画图、研究,甚至还请了外援来协助绘制图纸,最后自己把产品压出来并组装,试验成功,最终当然拿下客户的订单!

说到底,其实机遇并不是谁的专利,它属于任何愿意去尝试和创新的组织。

也正因为有了这样的突破常规的思路和行动,我们才能够在1987年的《广州日报》上,看到这样一则关于小榄气灶阀门厂的报道——

创业仅两年半时间,他们便成功填补了国内在家用电子打火气炉阀门的空白,以年产60万只的产能,促使国内不少气炉厂摆脱从国外进口高价配件的困境,为国家减少进口,节省外汇高达240万美元。

创业不到10年,长青阀首次出口到东南亚,其性价比之高,让外国客户“哗哗声叫好”!自此订单如雪花飘来,菲律宾、泰国、马来西亚等等国家都用上了长青阀——“亚洲阀门大王”的美誉由此诞生!

也正是出于对长青制造的信任,一个巧合的机会,原来一直使用长青阀的澳大利亚专业烤炉客户,给了长青制造烤炉的契机,一番彼此成就,也最终促成了长青一跃成为最早、也是国内最大的燃气具出口企业之一!

这一路走来,从压铸业务、到阀门配件、到整机,天上不会掉馅饼,在中国制造的发展大潮中游到前头,并且一直保持体能,不被大浪冲走,麦正辉身上展现的是他独有的纯粹、韧劲、责任感和快速的应变能力。

这既是时势所趋,也是业务所迫,麦正辉也从最初专注技术与生产的技术宅男,逐渐走到台前,带领业务员开展全球巡回业务走访,推动着长青制造走向世界。

他想了很久,总结这些年来遇到的最大困难,竟然是刚创业的那几年,常常在三更半夜里,全家人被工厂打来的电话惊醒,然后在家人不甚理解的目光中,骑上自行车一头扎进夜色中,匆匆赶往工厂维修模具或压铸机。

“太难了,倘若设备或模具坏了,意味着很可能没办法按时交货,甚至将失去订单和客户。那时候心里实在是着急:如果是普通的小问题还好,万一需要供应商来配合,就要浪费更多的时间。”

也正是在那个时候,按时按质交货的意识,便根植在创业者的内心深处,这也影响着未来几十年长青对履约率和产品质量的极高重视程度。

“很多合作多年的老客户对我们的信心,便是从那个时代开始建立的!”

实际上,在长青制造的漫长历史中,公司制造业务当然并非一帆风顺,1998年金融风暴、汇率大幅波动,外销疲软、内销乏力,等等这些,长青制造业面临的每一次困境,同样倒逼了制造业改革的进一步加速。

在强大外力的推动下,麦正辉带领的长青制造业务实现了一次次成功的自救——十几年来持续不断的精益改善、大量高端精密自动化设备的投入、大刀阔斧的数字化工厂转型升级等行动,一次次让制造板块焕发更旺盛的生命力。

革命不仅是“敌人”导致的,有时候,适当的自我革命同样重要。

正所谓厚积薄发,没有人的成功是偶然而来的。

年轻时的麦总通过自身的努力,积攒了技术、资金、人脉,果断地“跳出体制,下海创业”,长青才有了后来的故事。

麦正辉专访(下期),我们将会从更多人的讲述中认识麦总,还会了解到长青集团“两大巨头”——何董和麦总35年来携手共赢的秘诀,敬请关注哦!